BLOG

陶芸の森

category:

みなさま こんにちわ~(^O^)/

今回は・・・陶芸の森 様 ご案内させて頂きます。

- 期間: 2025年03月15日(土) – 2025年06月22日(日)

- 場所: 滋賀県立陶芸の森 陶芸館

- 入場料: 一般750円(600円)/大学生560円(450円)/高校生以下無料 ※( )内は20人以上の団体料金

- ギャラリートーク: 2025年4月27日(日)・5月25日(日) ※各日とも13時30分~

湖魚や近江野菜などを活かした湖国の郷土料理と近江の古陶磁の競演を試みる企画です。近江の陶窯と料理を中心に、街道周辺の名所などをあわせて紹介し、旅気分で湖国の魅力をお楽しみ頂けます。

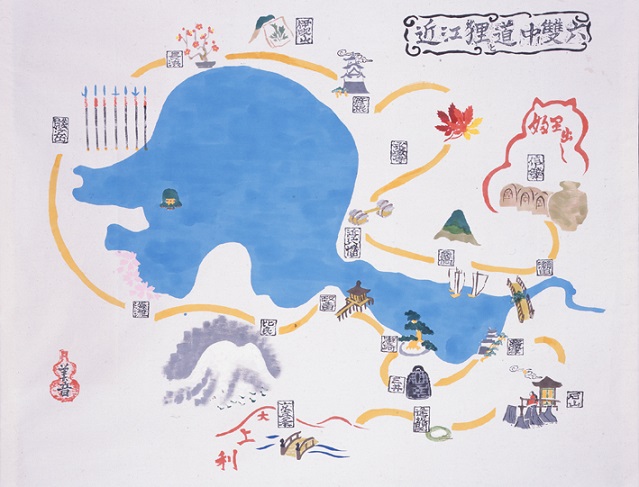

北村美音「色絵双六「近江狸と道中」2007/平成19年 撮影:杉本賢正 様

第Ⅰ部

東海道のやきもの-街道筋の名物と近江の食材を活かした料理

鈴鹿を経由して都と東国を結ぶ官道として、古代から整備された東海道は、近世には江戸・日本橋を起点とする幹線道・五街道に定められました。京三条大橋まで五十三宿あり、近江には土山・水口・石部・草津・大津に宿場が設けられています。大津の膳所藩領内では茶陶で知られる膳所焼、その系譜を継ぐ梅林焼や瀬田門平焼などが焼造されました。宿場とその周辺には草津宿名物に由来する姥餅焼、石部宿の豪商が開窯した石部焼、大徳寺の光阿が手掛けた水口焼、昭和期に民藝の人々に注目された下田焼や八田焼があります。

こうした街道筋で焼造された陶窯の器と、走井餅・姥餅など宿場名物、モロコ・蜆・干瓢といった近江の食材を活かした創作料理や伝統料理との競演をお楽しみいただけます。

瀬田門平焼「鉄絵近江八景文蜆形蓋物」19C後半-20C前半/明治時代-昭和時代 料理:近江懐石清元 撮影:齊藤文護 様

姥餅焼「黄釉布目菊押印文小皿」19C前半/江戸時代 撮影:森山正信 様

第Ⅱ部 中山道・朝鮮人街道やきもの-彦根藩ゆかりの料理と名物を中心に

かつて畿内から不破の関経由で東北へ至る官道・東山道として整備された中山道は、近世に東海道と同様に五街道に定められました。江戸・日本橋から守山まで六十七宿、近江にはほか柏原・醒井・番場・鳥居本・高宮・愛知川・武佐に宿場が設けられています。街道沿いの野洲には小冨士焼があり、朝鮮通信使が往来した朝鮮人街道が城下を通る彦根では、彦根藩の藩窯湖東焼が焼造されました。また、藩の鑑札を得た床山玉侊・自然斎・賢友・赤水らは、藩窯の素地に赤絵付けした湖東焼を、城下や領内の宿場で販売しています。

彦根藩井伊家が将軍家や御三家に献上した近江牛の味噌漬け、藩主の食膳に供された兵主蕪など、ここでは彦根藩ゆかりの料理・名物と湖東焼の競演を中心にご覧いただけます。

湖東焼「色絵雲鶴文蓋付向付」19C前半 料理:井口幸恵 様 撮影:辻村耕司 様

湖東焼「染付蓮水禽文菱形向付」19C前半/江戸時代 撮影:杉本賢正 様

第Ⅲ部 北国街道と信楽道・御代参街道のやきもの-戦国武将や近江商人ゆかりの料理など

北国街道は中山道鳥居本から、米原・長浜・木之本・柳瀬・椿坂・中河内の宿場を経て

北陸へ向かう近世の街道。とくに大通寺の門前町、また湖上交通の要衝として栄えた長浜には、地元の有力な商人の支援により西村杏屋が長浜湖東焼を焼造しています。近江と伊賀や南山城を結ぶ古道、信楽道は中世以来信楽焼の形成と流通に関わり産地の発展を支えてきました。伊勢神宮や多賀大社への参詣路であった御代参街道は、東海道と中山道を結ぶ近世の脇街道。街道筋の宿場・日野では日野商人・正野友斎が茶陶を作陶しています。

ここでは湖北の伝統料理・ゴリの佃煮と長浜湖東焼、徳川家康が伊賀越えの際に食した赤飯と近世信楽焼(高原焼)、日野の日野菜漬けと友斎焼などの取り合わせを紹介します。

近世信楽焼・小川得斎「扇面皿」19C前半/江戸時代 個人蔵 料理:陶の辺料理魚仙 様 撮影:齊藤文護 様

長浜湖東焼「盛絵花貝殻文盃洗」19C後半/江戸時代-明治時代

撮影:杉本賢正 様

第Ⅳ部 西近江路のやきもの-湖西の伝統野菜と湖魚を活かした伝統料理と創作料理

かつて北国海道と呼ばれた西近江路は、畿内から琵琶湖西岸を通り愛発の関を経て日本海沿岸諸国を結ぶ古代官道として整備されました。近世には衣川・和邇・木戸・北小松・河原市・今津・海津に宿場が設置されています。街道筋には近江八景に数えられる景勝地が多く、唐崎焼や比良焼、臨湖焼など琵琶湖や八景に因んだ印銘を施した陶窯の存在が知られています。そのほか京焼の名工・永樂保全が三井寺円満院門跡の援助を受けて作陶した湖南焼、また大溝藩の保護のもとで焼造された杣山焼などが焼造されてきました。

松尾芭蕉ゆかりの坂本菊、万木蕪や三井寺ゆかりの力餅、大津名物鰻茶漬けなど、ここでは当地の伝統野菜と湖魚を活かした料理と、情感豊かな湖西の雅陶の競演を試みます。

比良焼「鉄絵芦文鉢」17C後半-18C前半/江戸時代 料理:近江懐石清元 様

撮影:齊藤文護 様

湖南焼・永樂保全「金襴手内染付雲鶴文鉢」1851-1854/嘉永4-7年

撮影:杉本賢正 様

◎ 大阪・関西万博開催記念特別展示 岡本太郎の東海道五十三次

1963(昭和38)年に信楽で制作された「坐ることを拒否する椅子」は、岡本太郎のアートを代表する作品のひとつです。同年の初冬、仕上げのために信楽に向かう際、四泊五日を掛けて東海道を旅しました。ここでは彼独特の視点で綴られた近江の情景を紹介します。

“以前から、一度東海道をドライブしたいという軽い欲望があった。昔の人が一歩一歩たどり、歩いていった道。まださめきっていない過去の夢がただよっているに違いない。そこを、気軽にハンドルを握って通ってみたいのだ。ちょうど、個展のために近江の信楽で変わった「やきもの」を作りかけている。その仕上げもあるので、それを私の五十三次にふくめて、このあてもない旅、そのかおりに実をそえることにする。”

★出典:岡本太郎 様「東海道五十三次」『岡本太郎著作集 第4巻 日本の伝統』講談社 1979.11

岡本太郎「犬の植木鉢」1954年/昭和29年 撮影:杉本賢正 様

ホテル21から車で約35分ぐらいです。